教育活用事例

授業前の動画講座と管理者機能を活用した演習問題で、学生の平均点が5点向上!

今回は、東京電機大学システムデザイン工学部の大山航先生と川勝真喜先生に、paizaラーニングの活用方法とその効果についてお話を伺いました。paizaラーニングの管理者機能を活用し効率的かつ効果的な授業運営を実現している実践例をご紹介いたします。

多様なレベルの学生が履修する

1年次の共通科目でpaizaラーニングを活用

「最初にpaizaラーニングを導入している科目『情報システムの基礎』について紹介します。この科目は同学部の1年生約160名と再履修者が履修する必修科目です。プログラミング学習のレベルやモチベーションにばらつきがあり、この授業で初めてプログラミングに触れる学生もいます。一方でPythonの学習経験がある学生も半数近くおり、さらに少数ながらpaizaスキルチェックのAランクやBランクに相当するレベルの学生も在籍しています」

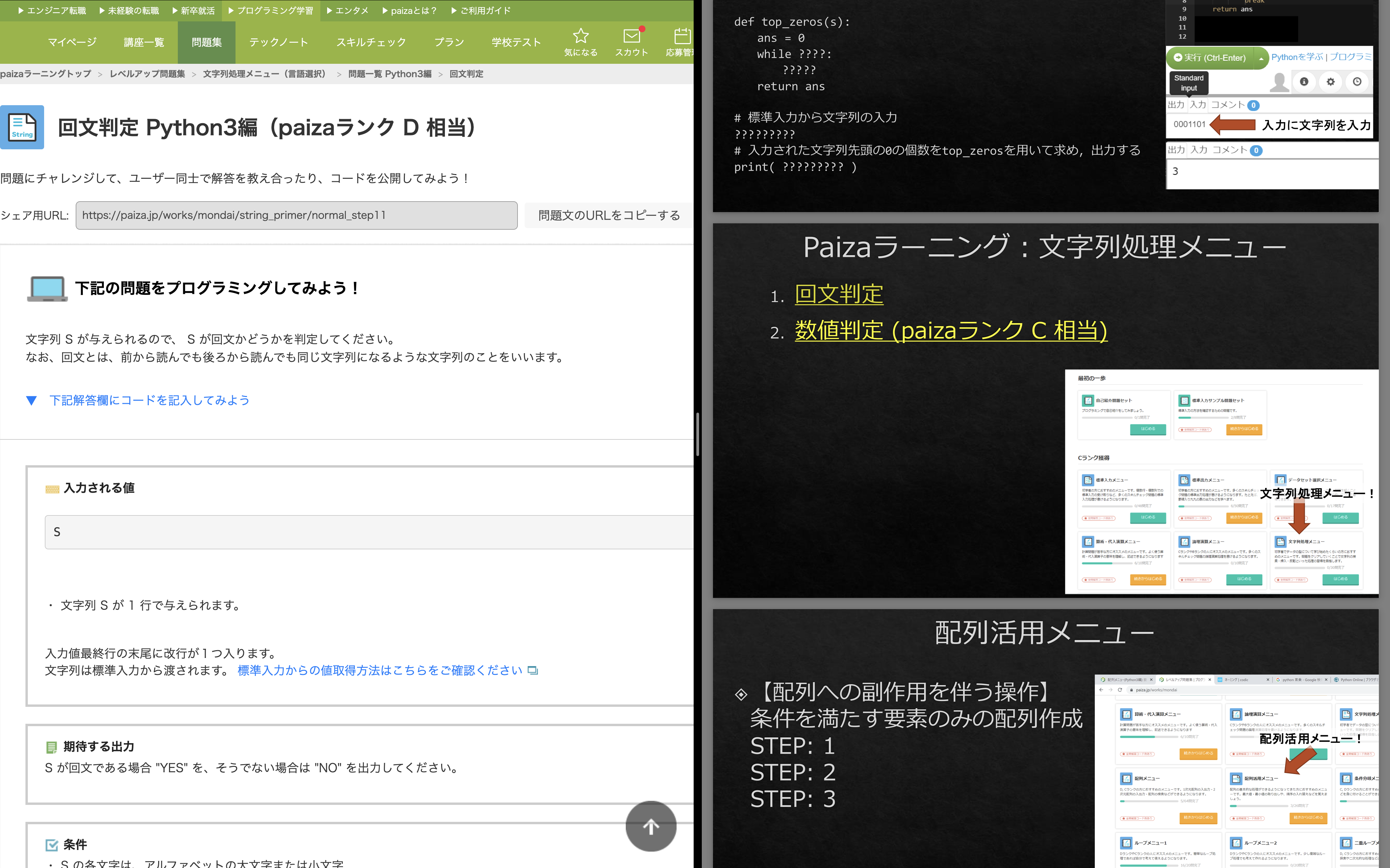

「授業は主に前半の『ソフトウェアの基礎』と後半の『ハードウェアの基礎』で構成されており、ソフトウェアのパートでpaizaラーニングの講座『新・Python入門編』やレベルアップ問題集を活用しています。学習範囲は標準出力の基本から条件分岐、繰り返し、関数までとし、1年次で並行して履修する実践的なワークショップ科目につながることを期待しています」

paizaラーニングを活用した

「反転授業」で効果的な授業運営を実現

授業は基本的に『反転学習』の形式をとっており、学生が事前学習を済ませていることを前提に以下のような流れで進みます。

【標準的な授業の流れ】

1.事前学習(宿題)

次回授業のテーマに沿ったpaizaラーニングの講座を各自で学習。

2.確認テストと解説

授業の冒頭で、事前学習の理解度を確認する小テスト(学内LMS – WebClass)を実施、実施後に解説を行う。

3.講義

シラバスに沿って講義を実施。講義中の演習にもpaizaラーニングのレベルアップ問題集を活用。

4.次回の宿題を指定

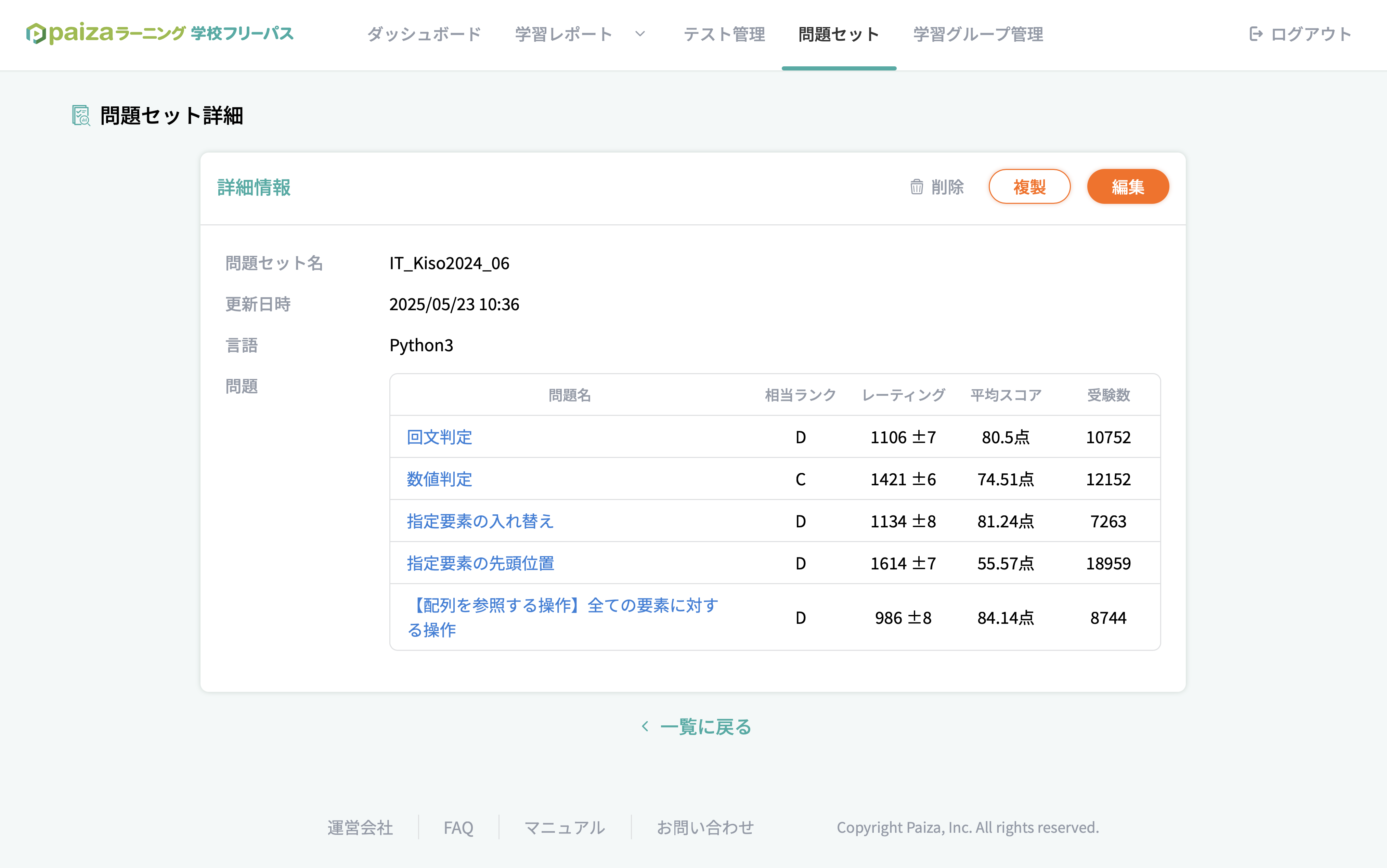

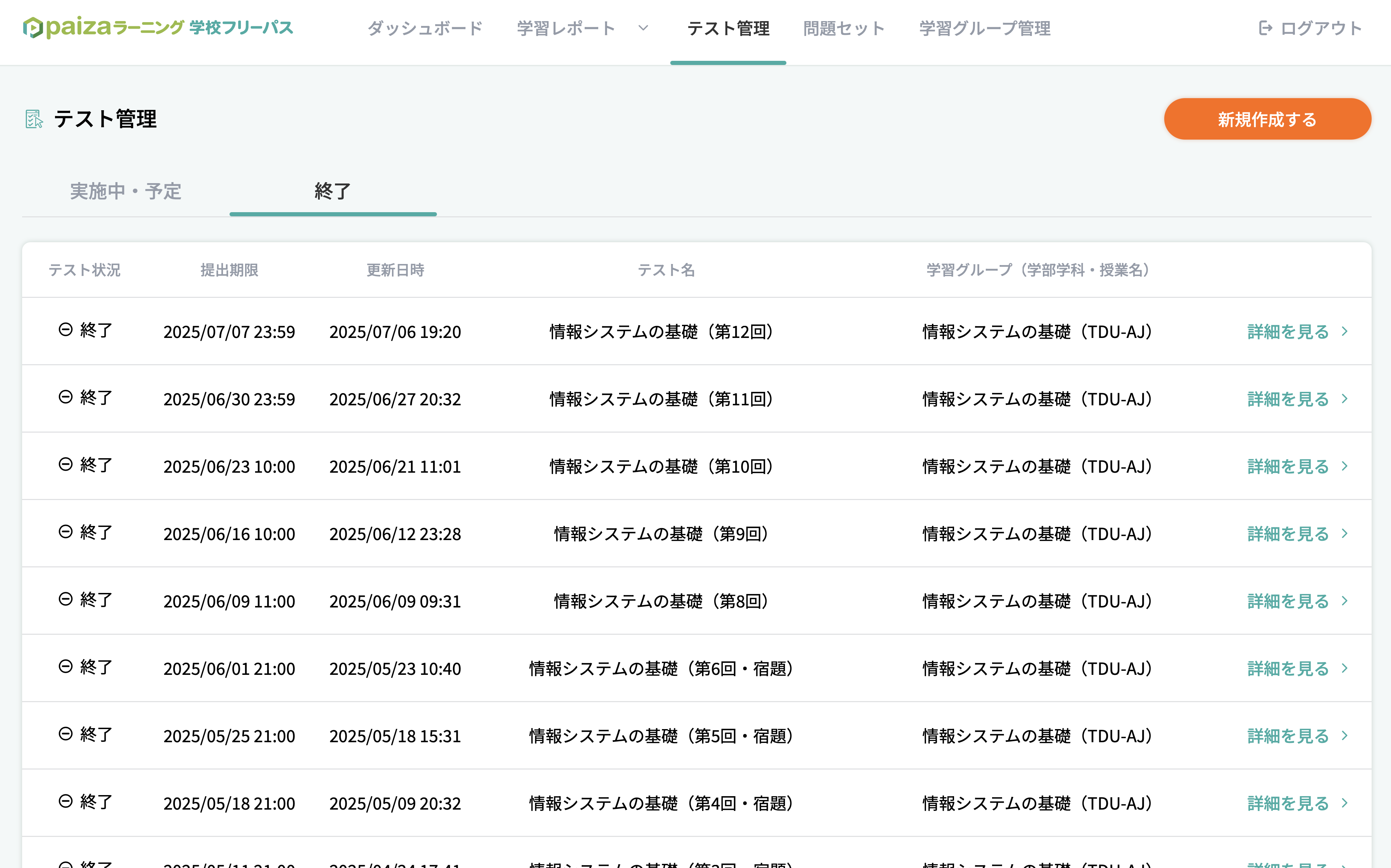

paizaラーニングの問題セット/テスト管理機能で作成した演習課題(内容は基礎から発展レベルの3〜5問)を宿題として提示、翌週の授業に向けた事前学習範囲(paizaラーニング講座)を指示。

「学生には毎回の学習項目に合わせた事前課題を提示し、それを前提に授業を進めます。宿題とする演習課題にpaizaラーニングの『問題セット』機能を活用することで、学生の状況に合わせた問題を設定することが可能になり、同時に演習の採点などの教員の負担を減らして効率的な授業運営を実現しています」

「例えば、多くの学生がつまずきやすい標準入出力については、paizaラーニングの講座で事前学習を行い、さらにそれに対応する問題を丁寧に選定するなど、学生が理解しやすい工夫をしています」

成績と連動した活用

「この授業では、事前課題や授業内で学習したpaizaラーニングの取り組みを成績にも算入しています。科目全体では学力考査(期末) 80%、授業内の課題20%(※1)という評価方法となっていますが、この「授業内の課題20%」の中にpaizaラーニングの管理者機能で作成した問題セット(小テスト)の結果を換算して反映しています。各回の小テストの結果は自動採点され、CSVファイルでダウンロードできるため、評価の際の集計作業もスムーズに進められます」

※1ソフトウェアの基礎とハードウェアの基礎で各10%、計20%

学習者と教員

それぞれ実感する導入効果

paizaラーニングを導入した効果について学生、教員それぞれの目線での効果についても伺いました。以下にそれぞれのポイントを挙げています。

学習者(学生)への効果

・柔軟な学習時間: 宿題に好きな時間に取り組める。

・動画が短く「すきま時間」を有効活用できると好評。

・質の高いインプット: アニメーションを用いた説明が分かりやすく、倍速再生でも聞き取りやすいという声が多い。

・定量的な成果としても、paizaラーニング導入後に科目の平均点が昨年度と比較して5点上昇した。

・定期試験で学生が記述するコードがより綺麗になっている印象がある。

授業運営・管理者(教員)への効果

・事前学習や演習にpaizaラーニングを取り入れることで、限られた時間内で必要な学習項目を効率的に学習することができるようになった。

・paizaラーニングは問題集のレベルが細かく設定されているため、学生の習熟度に合わせた問題設定が容易。中級レベルには学生の知的好奇心を刺激するような面白い問題も多く、学生の反応も上々。

・自動採点された小テストの結果をCSVファイルで簡単に出力できるため、集計作業が非常にスムーズに行える。

・学生の状況に合わせて様々な反応を想像しながら問題を選ぶのは楽しく、授業で実際の反応を見るのも面白い

これから活用を検討されている先生方へ

最後に、お二人の先生からこれからpaizaラーニングの活用を検討されている先生方へのアドバイスをいただきました。

「初回の授業準備では、内容に合わせて問題をピックアップするのに多少の手間はかかりますが、それでも全ての問題を一から作成するより負担は格段に少ないです。作成した問題セットにはURLが発行されるので、LMS(学習管理システム)などに貼り付けるだけで、学生はすぐにリンクから問題に取り組むことができて便利です。学生の状況に合わせて楽しみながら問題を選び、授業での実際の反応を見て修正していくことで、徐々に自分のクラスに合った授業を展開できるようになります」

先生からはこの授業に対する学生の反応も上々とのお話がありました。最後に実際の学生アンケートから一部を抜粋してご紹介します。

学生アンケート(一部抜粋)

・paizaのオンライン講座は、動画一本当たりが数分と短いため、集中とやる気が持続するので、習慣的な勉強ができて良い。また、情報システムの基礎の講義とpaizaの講座ともにスモールステップで確実に教えてもらえるので理解しやすい。

・paizaは動画時間が短いため、電車での通学中や昼休憩の合間などに見ることができ復習がしやすい。また、ゲーム感覚で取り組めるため、モチベーションも維持しやすく、継続して学習することができている。

・paizaラーニングの動画はわかりやすかった。授業中に予習でやった部分をやるので理解が深まった。

・全くプログラミングの知識がない人でも簡単にプログラミングに興味が持てるような、とても優しい動画が多くていいなと思った。

・paizaも一つずつ丁寧にやってくれるので初めてやることでもわかりやすくていいです。

以上、東京電機大学システムデザイン工学部の大山先生、川勝先生にpaizaラーニングの活用方法をお伺いしました。paizaラーニングでは25年度に初めて管理者機能を追加しましたが、お二人ともその機能を効果的に活用されている様子が分かりました。

最後にpaizaラーニング活用のポイントをまとめていますので、ご覧ください。

東京電機大学様のpaizaラーニング活用のポイント

・授業の課題にpaizaラーニングを取り入れることで効率的に授業を組み立てている

・小テスト課題を成績表に組み込むことで、授業運営・評価にかかる負担を軽減している

活用できる機能

・問題セット/テスト管理機能 ・・・2,000問以上の問題集から小テスト作成が可能

・学習レポート機能・・・講座、問題集の学習履歴、小テストの結果をExcelで簡単集計

■学校フリーパス案内ページ

https://paiza.jp/works/lp/free_pass

※1名様から体験申し込みも可能です。

■登録不要でお試しできる講座

https://paiza.jp/works/python/trial/python-trial-1/62001

短い動画で学習講座→ブラウザ上で演習課題を体験できます。