if文の基本構造

if文とは「もし〜ならば…する」という条件に基づいた処理の分岐を、プログラムで表現する構文です。

最もシンプルな使い方は、ある条件をチェックして、その条件に当てはまるときだけ決められた処理を行うことです。

構文の詳細

C言語のif文は、以下のような形で書きます。

「条件式」の部分には、真偽を判定できる比較や論理式を書きます。

C言語では0が「偽(false)」、0以外の値が「真(true)」として扱われます。

条件式が真の場合のみ、波括弧内の処理が実行されるという仕組みです。

実例:

出力例:

正の数ですこの例では、変数xの値(5)が0より大きいので、条件が成り立ち、「正の数です」と表示されます。

それでは、if文についてくわしく見ていきましょう。

if-elseとelse if:複数分岐で柔軟に

基本のif文だけでは、「条件が成り立つかどうか」しか判別できません。

しかし、実際のプログラムでは複数の選択肢の中から適切なものを選ぶ必要があります。

そんなときに使うのが「if-else」と「else if」です。これで、より柔軟な条件分岐を作ることができます。

基本構文

if-elseを使うことで、「条件によって実行処理を変える」「選択肢を限定し、効率的に分岐を決定する」ことができます。

実例:

出力例:

合格if-elseやelse ifは、判定条件によって「処理の分岐」を増やして、プログラムの読みやすさやメンテナンス性を高めることができます。

実際の開発現場では、成績判定(A/B/C/D)、料金区分(大人/子供/シニア)、ログイン判定(成功/失敗)のような場面で頻繁に使われています。

なお、上記の例では{}(波括弧)を使わずにif文を書いていますが、これはC言語では実行する文が1つだけの場合、波括弧を省略できるからです。

ただし、複数の文を実行したい場合や、コードの可読性を重視する場合は、波括弧を使います。

ブロックとネスト(入れ子)構造

if文の中でさらにif文を使う「ネスト(入れ子)」を使うことで、より複雑な条件を設定できます。

ただし、ネストが深くなりすぎると、コードが読みにくくなるリスクもあるため、適度に整理するのが大事です。

実例:

出力例:

a,bは正比較演算子と論理演算子の基礎知識

条件分岐の核となるのは「条件式」です。

C言語では様々な比較演算子と論理演算子を使って条件式を書きます。演算子を理解して、if文を自在に操ることができるようになりましょう。

比較演算子

比較演算子は、2つの値を比較して真偽を判定するために使います。

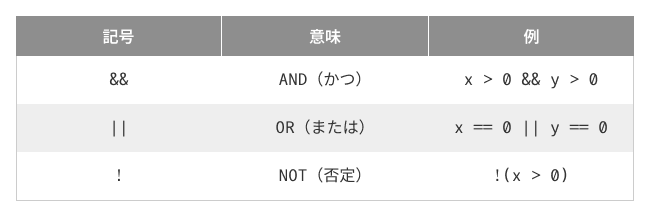

論理演算子

論理演算子は、複数の条件を組み合わせて判定するために使います。

実例:

出力例:

両方正この例では、変数x(5)とy(3)がどちらも0より大きいかを&&(AND演算子)でチェックしています。

両方の条件が成り立つので、「両方正」が表示されます。

もし、xかyのどちらかが0以下だった場合、条件全体が成り立たないため、何も表示されません。

論理演算子を使うと、下記のような複数の条件を設定できます。

- 同時に満たす

- どちらか一方でも満たす

- 条件を反転する

論理演算子はこのような判定を可能にする便利な道具です。使いこなすことができれば、実際の開発場面で大いに役立つことでしょう。

条件式の評価順序と短絡評価

C言語では論理演算子「&&」「||」に短絡評価(ショートサーキット)という特性があります。

これは、左側の条件だけで結果が確定する場合には、右側の条件は評価されないという仕組みです。

この特性は、エラー防止や処理の効率化に寄与しています。

実際に見てみましょう。

例として配列の境界チェック

出力例:

範囲内この例では、変数i(5)が0以上かつn(10)未満かをチェックしています。

まず「i >= 0」が評価され、これが真なので次に「i < n」も評価されます。両方とも真なので「範囲内」が表示されます。

もし最初の条件「i >= 0」が偽だった場合、2番目の条件「i < n」は評価されずに、条件全体が偽として扱われます。

これにより、配列の範囲外アクセスなどの実行時エラーを防ぐことができます。

短絡評価の特徴は下記の通りです。

- 処理速度の向上(不要な条件チェックを省略するため)

- エラー防止(危険な条件を安全にチェックできる)

- 効率的なプログラム実行

一般的には「危険な条件」よりも「安全な条件」を先に書くことで、プログラムの安全性を高めることができます。

よく使われる複数条件の実例

実際のプログラミングでは、複数の条件を組み合わせた判定が頻繁に必要になります。

範囲条件の判定(AND条件)

「xが10以上50未満」のように、変数の値が特定の範囲内に存在するかを判定するケースは定番です。

実例:

出力例:

範囲内この例では、変数x(25)が10以上かつ50未満かをチェックしています。

xの値が25なので、「10以上」も「50未満」も両方とも成り立ち、「範囲内」が表示されます。

もし、xが9以下または50以上だった場合、どちらか一方の条件が成り立たないため、何も表示されません。

このような「AND」での条件の絞り込みは、下記のような場面で多用されます。

- 入力値の妥当性チェック

- ビジネスルールの制御

- データの範囲検証

いずれか条件(OR条件)の活用

「xが0またはyが0なら…」というように、どちらか一方が条件を満たすかを判定する場面もよくあります。

どちらか一方の条件でも成立させたい場合に非常に有効です。

実例:

出力例:

0があるこの例では、変数a(0)またはb(5)のどちらかが0かをチェックしています。

aが0なので、最初の条件「a == 0」が成り立ち、「0がある」が表示されます。

ちなみに、短絡評価により2番目の条件「b == 0」は評価されません。

もし、aもbも0でなかった場合は両方の条件が成り立たないため、何も表示されません。

OR条件は、例えば「休日または特別営業日には割増料金にする」といったケースで活用できます。

複数段の入れ子ifとelse ifの違い

条件を階層構造にするとき、入れ子にするかelse ifで連続させるかという2つの方法があります。

入れ子の例:

出力例:

両方正else ifの例:

出力例:

x大入れ子の例では、まず外側の条件「x > 0」をチェックし、これが成り立つ場合のみ内側の条件「y > 0」をチェックします。

両方とも成り立つので「両方正」が表示されます。

else ifの例では、複数の条件を順番にチェックしていきます。

最初の「x > y」が成り立つので「x大」が表示され、残りの条件はチェックされません。

それぞれの特徴について、認識しておきましょう。

入れ子の特徴

- 段階的な条件チェックに適している

- 複数レベルのフィルタリングが可能

- 深くなりすぎると読みにくくなるリスクがある

else ifの特徴

- 複数の選択肢から一つを選ぶ場合に適している

- 「どれにも当てはまらない場合」のルールを明確化できる

- 可読性が高い

else ifは条件の優先順位が明確で、保守性の高いコードを書くことができます。

複雑な条件分岐の組み立て方

実際の開発では、単純な条件だけでなく、複数の要素が絡み合った複雑な判定が必要になることが多々あります。

そのような場合に、わかりやすく効率的なコードを書くためのテクニックを見ていきましょう。

ネストの工夫と早期リターン(ガード節)

ネストが深くなりすぎると、どこで分岐したのかが認識しにくいというデメリットがあります。

そんなときは「まず除外条件を先に判定し、該当したら処理を終了する」ことで、全体の構造をすっきりさせることができます。

実例:

出力例:

正の数この例では、まず除外条件「x <= 0」をチェックしています。

変数x(10)は0より大きいので、この条件は成り立たず、プログラムは続行され「正の数」が表示されます。

もし、xが0以下だった場合、return 0;でプログラムが終了し、「正の数」は表示されません。

早期リターンのメリットは、下記の通りです。

- ネストの深さを抑えられる

- 例外的な条件を明確に分離できる

- コードの流れがわかりやすくなる

この手法を使うと、「正常な処理」と「例外処理」を明確に分けることができ、保守性の高いプログラムを作ることができます。

条件分岐の見やすい整理法

複数の属性を判定する複雑な業務ロジックでは、適切に「else if」「早期リターン」「関数化」等を使い分けて、1つ1つの分岐の意味がわかるようにすることが重要です。

また、「数字」を直接コードに埋め込まず、定数や名前付き変数で表現し直すことも大切です。

例えば、if(score >= 60) ではなく、const int PASS_SCORE = 60; として if(score >= PASS_SCORE) と書くことで、コードの意図がより明確になります。

このような工夫により、下記のようなメリットが得られます。

- コードの可読性向上

- メンテナンスの容易さ

- バグの発生リスク軽減

複雑な条件分岐も適切な構造化で、よりわかりやすく管理することができるのです。

フラグ変数・関数を活用する構造化

フラグ変数とは、条件判定の結果を一度変数に保存しておく方法です。

複雑な条件を分かりやすく整理したり、同じ判定を何度も使い回したりするのに便利な技法です。

例:

出力例:

合格この例では、合格判定の条件「score >= 60 && abs < 3」を事前に計算し、その結果をpass変数に格納しています。

score(75)は60以上で、abs(2)は3未満なので、両方の条件が成り立ちpass変数はtrue(1)になります。そのため「合格」が表示されるという形です。

もし、scoreが60未満またはabsが3以上だった場合、pass変数はfalse(0)になり、何も表示されません。

フラグ変数を使うメリットを認識しておきましょう。

- 複雑な条件式を分かりやすく整理できる

- 同じ判定を複数箇所で再利用できる

- デバッグ時に中間結果を確認しやすい

また、条件そのものを関数化してmain関数をスリムにするスタイルも現場で好まれます。

例えば、int isPass(int score, int abs)のような関数を作ることで、コードの構造がより明確になります。

実践例で学ぶ:効率的なif文の書き方

ここまで学んだ知識を活用して、実際の開発現場でよく使われるパターンを見ていきましょう。

現実的な問題を解決するためのif文の使い方を学ぶことで、より実践的なスキルを身に付けることができます。

スコア判定プログラム

得点と出席日数の両方が基準を超えれば合格、片方でも足りなければ不合格、というような現実的なパターンは非常に多いです。

実例:

出力例:

不合格この例では、score(65)が70を超えているか、days(18)が20を超えているかの両方をチェックしています。

scoreは70以下で、daysも20以下なので、どちらの条件も成り立たず「不合格」が表示されます。

合格するには、両方の条件を同時に満たす必要があります(例:score = 75, days = 25など)。

このような「複数条件での合否判定」は、下記の場面で使われています。

- 入力バリデーション(値の正当性チェック)

- システムの権限管理

- ビジネスルールの実装

複数の基準を同時に満たす必要がある判定は、実際の開発現場では非常によく使われるパターンです。

入力バリデーション(値の正当性チェック)

ユーザーが入力した値が正しいかどうかをチェックする場面で、if文はよく利用されます。

例えば、「想定していない大きすぎる値(範囲外値)」や「使ってはいけない値(禁止値)」を見つけるような場合です。

実例:

出力例:

エラーこの例では、人間の年齢として妥当な範囲(0〜120歳)を超えた値はエラーとして扱っています。

システムエラーの防止や、ユーザーへの適切なフィードバックのため、ユーザーからの入力を受け取るようなプログラムでは、必須の処理です。

会員管理(複合的なロジックと分岐)

会員なら割引・特典を与え、非会員には一般サービスを適用するようなパターンです。

実例:

出力例:

特典有複数の要素を組み合わせることで、柔軟で実用的なサービスを作ることができます。

複合条件を使った業務ロジック

業務やアプリの特典判定や複数フラグの組合せにはORやANDを柔軟に組み合わせます。

実例:

出力例:

割引この例では、coupon(1:クーポンあり)またはbirthday(0:誕生日ではない)のどちらかが条件を満たすかをチェックしています。

couponが1(真)なので、最初の条件が成り立ち「割引」が表示されます。短絡評価により、birthdayの値は確認されません。

もし、クーポンもなく誕生日でもない(coupon = 0, birthday = 0)場合、両方の条件が成り立たず何も表示されません。

このような柔軟な条件設定により、下記のような業務要件を実装できます。

- 複数の割引条件(クーポン、誕生日、会員特典など)

- 複数の認証方法(パスワード、指紋、顔認証など)

- 複数の支払い方法(現金、カード、電子マネーなど)

OR条件を使うと、「いずれかの条件を満たせば良い」という柔軟なシステムを作ることができます。

高度テクニック・応用

if文の基本をマスターしたら、より効率的で洗練されたコードを書くためのテクニックを学んでみましょう。

ここでは、実際の開発現場で役立つ応用技術を紹介します。

三項演算子の活用

より短い書き方が必要な場合は三項演算子を利用し、「if-else」のように簡潔に表現することができます。

実例:

出力例:

x大この例では、三項演算子を使ってx(8)とy(5)を比較しています。

三項演算子の書き方を確認しておきましょう。

三項演算子の書き方

「条件 ? 当てはまる場合の値 : 当てはまらない場合の値 」

x > yが真なので、?の後のx大が選ばれて表示されます。もしx ≤ yだった場合は、:の後のy大が表示されます。

三項演算子は、下記のような場面で便利です。

- 変数への代入を1行で行いたい場合

- printfの中で条件に応じた文字列を表示したい場合

- シンプルな条件分岐を簡潔に書きたい場合

ただし、複雑な条件や処理の場合は、通常のif-else文を使った方がわかりやすいことも多々あるので、覚えておきましょう。

switch-caseとの違いと使い分け

switch-caseは「単一変数=定数値の分岐」に強いですが、複雑な論理はif文の方が適しています。

if文では範囲や論理式、複雑な組み合わせを柔軟に記述できます。「どちらが優秀」ということではありません。

適材適所で使い分けるのが、腕の見せどころです。

if文が適している場面

- 範囲での判定(x >= 10 && x < 50など)

- 複数変数の組み合わせ

- 複雑な論理条件

switch-caseが適している場面

- 単一変数の値による多分岐

- 定数による明確な分類

- 処理が類似している多数の選択肢

適切な構文を選ぶことで、保守性が高く読みやすいコードを書くことができます。

複雑な条件式の関数化・enum・定数化

条件文の中で数値を直接書いたり、ロジックが複雑になりすぎたりした場合は、名前付きの定数や「enum」、関数へ分離しましょう。

こうすることで、保守性や再利用性を大幅に高めることができます。

改善前のコード例の一部(数値を直接記述):

改善後の例(定数を使用):

出力例:

合格この例では、60や5といった数値を直接書く代わりに、PASS_SCOREやMAX_ABSENCEという意味のある名前を付けています。

score(75)がPASS_SCORE(60)以上で、absence(3)がMAX_ABSENCE(5)未満なので、両方の条件が成り立ち「合格」が表示されます。

定数化することで、下記のようなメリットが得られます。

- コードの意味が明確になる

- 値を変更する際に一箇所だけ修正すればよい

- 同じ値を複数箇所で使い回せる

- バグの発生リスクが減る

また、複雑な判定ロジックは関数に分離することで、メイン処理がすっきりし、テストもしやすくなります。

例えば、int isPass(int score, int absence)のような関数を作ることで、判定ロジックの再利用や保守が容易になります。

このような構造化により、プログラムの品質と保守性を向上させることができます。

よくあるミスとデバッグ方法

if文を使う時に、よく陥りやすいミスがあります。事前に知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

順番に見ていきましょう。

典型的バグ例

「代入演算子=」と「等価判定==」の混同は、最もよくあるミスです。

バグ実例のコード部分:

望ましい実例:

出力例:

OKバグ実例のコードでは、x = 0によってxに0が代入され、その結果(0)が条件として評価されます。C言語では0は偽なので、条件は成り立たず何も表示されません。

正しいコードでは、x == 0でxの値(5)と0を比較しています。5は0と等しくないので、条件は成り立たず何も表示されません。

このミスを防ぐポイントを覚えておきましょう。

- =は代入(値を変数に入れる)

- ==は比較(2つの値が同じかチェック)

- 条件式では==を使う

printfによる条件式の動作確認

if文の挙動がおかしいときは、条件の真偽値やチェック値をprintfで出力して検証しましょう。

例:

出力例:

1(真なら1、偽なら0)この例では、x == 1の結果をprintfで確認しています。

x(1)は1と等しいので、条件式の結果は真(1)となり、「1」が表示されます。もし条件が偽だった場合は「0」が表示されます。

デバッグ時のチェックポイントは下記の通りです。

- 条件式が期待通りの結果になっているか

- 変数の値が想定通りか

- 論理演算子の組み合わせが正しいか

このように中間結果を確認することで、問題の原因を特定しやすくなります。

単体テストでのif分岐チェック

ひとつのif文について「条件が成り立つ場合」「成り立たない場合」の両方でプログラムを実行して、期待通りに動くかを確認します。

複数の条件がある場合は、「すべてのパターン」「特別な値」(例:0、1、極端に大きな値、最小値)でもしっかりテストしましょう。

テストケースの例を列記しておきます。

- 条件が真になるケース

- 条件が偽になるケース

- 境界値での動作

- 複数条件の組み合わせパターン

if文を使いこなすための現場ノウハウ

論理式の単純化

複雑な分岐が1行に詰まりすぎている時は、「分割・変数化・説明コメント」を徹底しましょう。

改善前のコード例の一部:

改善後のコード例:

出力例:

子供料金で入場可能この例では、複雑な条件を3つの分かりやすい変数に分割しています。

- isChild(13歳未満)

- withParent(保護者同伴)

- hasPaid(料金支払い済み)

すべてが真なので、「子供料金で入場可能」と表示されます。

このような変数化により下記のメリットが得られます。

- 条件の意味が一目で分かる

- if文の可読性が大幅に向上する

- デバッグ時に中間結果を確認しやすい

- 同じ条件を他の場所でも再利用できる

早期リターン/例外ハンドリング

「この条件の時はすぐに処理を終了する」

「この場合はエラーとして扱う」

といったように、問題のある条件を最初にチェックして、早めに対処してしまう方法がよく使われています。

問題のある条件を先に処理することで、残りの部分では正常なケースだけを考えれば良くなるからです。

くわしくメリットについても確認しておきましょう。

- if文の入れ子が深くなりすぎるのを防げる

- エラー処理と正常処理を明確に分けられる

- コードが読みやすくなる

- メンテナンスが楽になる

チーム開発/可読性

実際の現場では、コードを書いているのはあなただけではありません。

10人いれば10通りの「if分岐」が生まれます。誰が見ても理解しやすい「目的が一目で分かる」条件文の設計を常に意識しましょう。

チーム開発で重要なポイントをまとめます。

- 変数名や関数名で意図を明確にする

- コメントで複雑な条件の理由を説明する

- 一貫したコーディングスタイルを保つ

- 複雑な条件は関数に分離する

これを意識するだけでも、チーム全体の生産性向上につながります。

よくある質問(Q&A)

Q:どうしても複雑な条件になってしまう場合はどうすればいいの?

A:変数化・関数化・定数化・コメントの併用で分かりやすく整理しましょう。

複雑な条件は小さな部分に分けて、それぞれに分かりやすい名前を付けることが大切です。また、数値を直接書かずに定数として定義することで、コードの意味が明確になります。

Q:条件の並び順はどうするべき?

A:判定回数を減らすため「頻度の高い」もしくは「値の絞り込みが厳しい」条件を先に書くのが原則です。

例えば、滅多に成り立たない条件を最初に書くことで、多くの場合に2番目の条件をチェックする必要がなくなります。

これにより、プログラムの実行速度が向上します。

Q:ビット演算・少し変わったif条件も活用できる?

A:はい。特定の場面では「if(flag & FLAG_XYZ)」のようなビット演算を使った条件判定も効果的です。

※ビット演算は、データを2進数の「ビット」単位で操作する方法で、複数の条件フラグを効率的に管理したい場合などに使われます。

例えば、ゲームのキャラクターの状態(毒、麻痺、混乱など)を一つの変数で管理するときには便利です。

ただし、初心者のうちは基本的な論理演算子(&&、||、!)をしっかりマスターすることを優先しましょう。

ビット演算は特殊な用途で使われることが多いテクニックです。

まとめ

if文は、C言語だけでなくほとんどのプログラミング言語で基本となる最重要の構文と言っても過言ではありません。

単なる「条件分岐」に留まらず、「仕様設計の論理」そのものをプログラムとして表現する重要なツールでもありますから。

複数条件の組み立て方に慣れることで、現実の問題をそのままコードの世界へ持ち込み、柔軟かつ高品質なプログラムを組めるようになります。

この記事で学んだ共通テクニックを簡単に振り返ってみましょう。

- if-else/else ifの使い分け

- 比較演算子と論理演算子

- 実践例における条件分岐の整理の仕方

- 三項演算子やswitch-caseとの使い分け

- コメントや定数化による可読性向上

今後もっと学習を進めたい人は下記のような領域に手を伸ばすと良いでしょう。

- switch-case

- ループとの連携

- ファイル処理とif文

学習を深めると、C言語の制御構造と判断ロジックをより深く身に付けられます。

実際に、自分の課題やアイデアをif文で実装してみたり、チーム開発の現場で他人の条件分岐に触れてみるのも大きな成長につながります。

ぜひ、この記事で学んだテクニックを自分のものにして、プログラミングスキルを飛躍させましょう。